コースデータ

| 区分 | 必修 | 受講時期:2022/6/16 – 2022/8/10 |

| 受講前提 | 無し | |

| 難易度 | ★★★ | ※個人の感想です |

| クラス生存率 | 81.25% | DA8週目生徒数(13) ÷ DA1週目生徒数(16) |

| クラス平均点 | 68.93点 | |

| 成績 | 88点 | |

| 学習時間 | 248時間 | 31h/週 * 8週間 |

シラバス:BUS 5112 Marketing Management

コース概要

本コースでは、マーケティング戦略の立案に必要となる理論や知識を学びます。尚、このコース概要へは、課題で問われたキーワードを中心に記載しています。

- マーケティング戦略の立案

- 4P、バリュープロポジション、ミッションステートメント、ブランドエクイティ

- 顧客の購買行動

- 影響要因(個人、デモグラフィック)

- 購買意思決定プロセス

- 消費者の購買関与度(高関与商材・低関与品商材)

- B2B市場の特徴

- ブランド戦略

- グローバルブランド、ローカルブランド

- 製品ライフサイクル(PLC)

- 新製品開発プロセス

- PLCステージに応じたマーケティング戦略

- 価格戦略(フレームワークと目標)

- プロモーション

- マーケティングマネージャーの役割(長期、短期)

- プロモーションと広告の類似点と相違点

- 統合型マーケティングコミュニケーション(IMC: Integrated Marketing Communications)

- PR活動、ソーシャルメディア、広告

- マーケティングチャネル

- プロフェッショナルセリング

- ダイレクトマーケティングに適した商材

- 中間業者の価値

- 倫理的なマーケティング

- Customer Relationship Management

- CRMが顧客維持やブランドロイヤリティに与える影響

- e-CRM

受講後の感想

本コースは、私がファウンデーションコースで最初に受講した3科目(管理会計、組織・行動理論、マーケティング)の中では、最も読書課題の量が多く、範囲も広いです。

私はこの科目を一番最初に選択し、まだ学習の進め方やピープル大学の課題提出のお作法、APAスタイルにも慣れてない段階でしたので、それなりに苦労しました。そのため、これから学習される方へは、もし特にこだわりがないのであれば、本コースは2コース目以降で選択される事をお勧めしたいです。

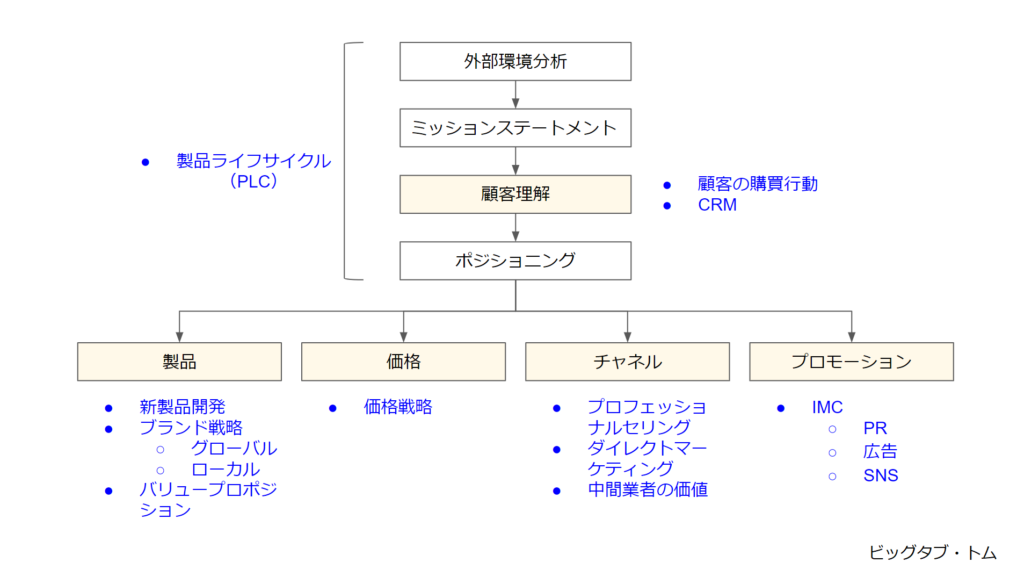

コースリーディングでは、外部環境分析からB2C、B2B、直販、チャネル販売、デジタルマーケティングなど、多様な範囲をカバーします。それらの中から、主に課題で問われたキーワード(青文字)を体系的に纏めると、以下ような感じになるかと思います。

この図解には厳密には正しくない部分もあるかもしれませんし、もちろん、取るべき戦略はB2CかB2B、高額商品か日用品かでも変わりますが、このような体系図に書き出してみると、マーケティング戦略立案のための基本的な考えや流れには、様々な業種や業態で共通する部分が多いのではないかと感じます。

また、製品ライフサイクル(PLC)により取るべき戦略が異なるという考え方は、あらゆるビジネスに適用できるかもしれません。

注意が必要なポイント

本コースの読書課題には論文があります。そして、信頼できる資料(Credible Sources)に基づいて論ぜよという指示により、そのような資料を探す必要があります。

「信頼できる資料」とは、The Ultimate Student Guide To Finding Credible Sourcesに記載がありますが、例えばWebサイトであれば米国国税調査局、ブリタニカ百科事典などであり、論文であれば査読付き論文などが該当します。

ピープル大学の場合、Moodleにログインした状態で、LRC (Learning Resource Center)から「JSTOR」に入る事ができますが、このような学術雑誌のデータベースに保存されている情報は、信頼できる資料(Credible Sources)に該当します。

問題は、私は論文のようなお堅い読み物には慣れてないので、この資料探しと読解には難儀しましたし、まだしてます。なんとなく、頭のいい人たちが書いた英語の論文を読んでいると、書いてある事全てが正しいように感じてしまいます..。

そんなとっつきにくい論文のおすすめの読み方は、ベタではありますが、手書きでメモを取りながら読むことです。

直接論文に書き込みをしたり、ノートに自分の言葉で解釈したポイントを、たとえ日本語、英語入り混じった状態でも書きながら、集中して読み進めてみると、意外と突っ込みどころが見えてくるような気がしてます。

この方法は時間がかかるかもしれないですが、もし論文を読み慣れてなくて、苦労されている方がいれば、一度お試しいただければと思います。

お役立ち情報

APAスタイルは、できればコースが始まる前に書き方を確認しておいた方が良いです。

論文を書くお作法は早めに覚えてしまい、コースリーディングを読んだり、レポートを書く時間を多めにとれた方が良いと思いますので、こちらに役に立つ情報をまとめておきます。