ピープル大学のMBAコースでは講師によるビデオ講義はなく、読書課題とそれに基づくエッセイの提出により、コースが進んで行きます。

私もそうでしたが、これまで先生の授業をノートに書きとり、正しい知識の習得を目指す学習を行ってきた方にとって、このような学習スタイルの効果性に疑問をもったり、ノートの取り方に迷う方も多いのではないでしょうか。

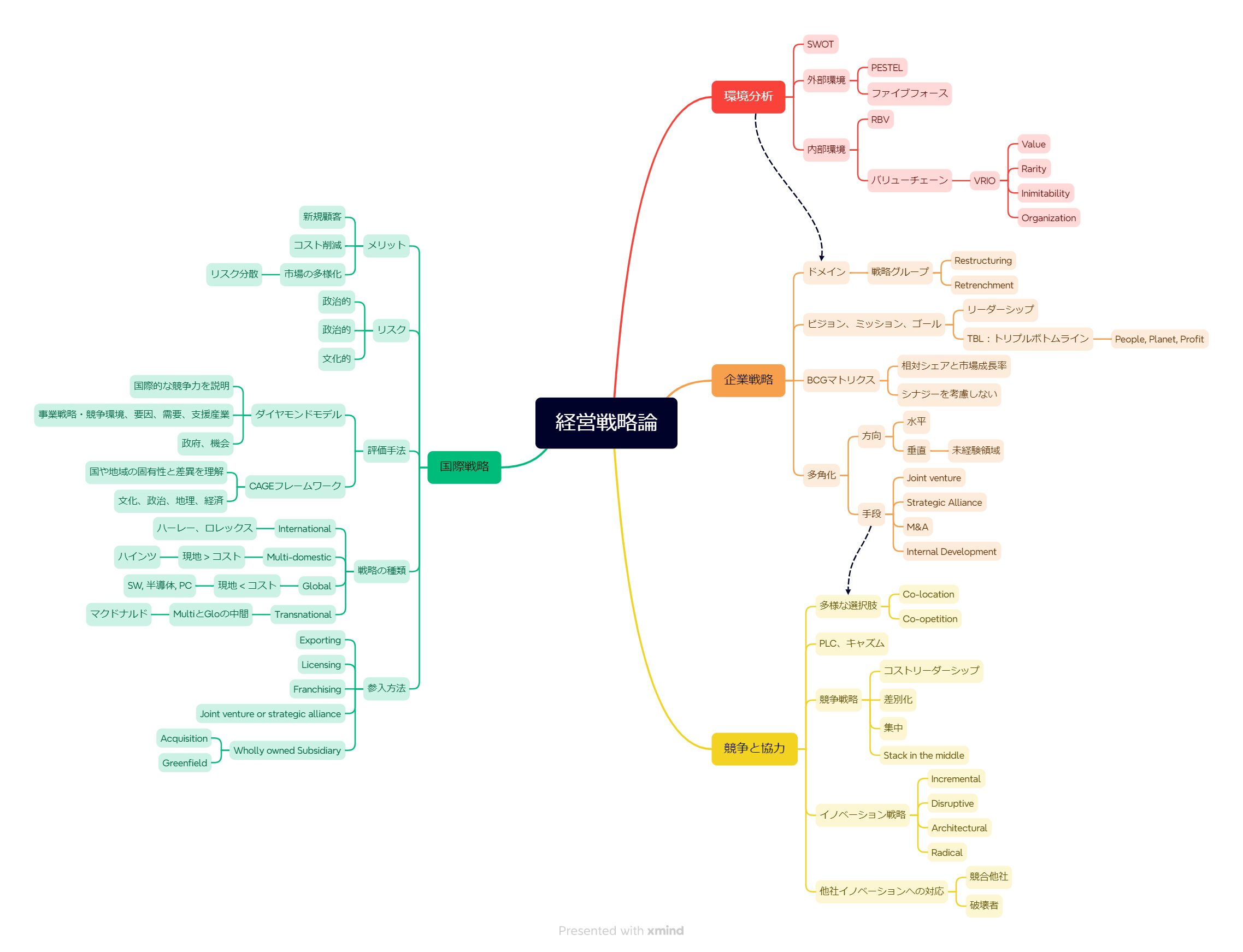

この記事では、私が実践して最も効果があると感じている、マインドマップ「Xmind」とメモ取りWebアプリ「Notion」を活用したノートの取り方と使い方を解説していきます。

ピープル大学は、アクティブラーニングの場です

まず初めに、ピープル大学 MBAの学習スタイルは、コースインストラクターが一方的に学生に知識を教えるパッシブラーニングではなく、学生が自分の頭で考え、情報を整理したり、複数人で意見を出し合いながら考えを纏める、アクティブラーニングの場である事を認識する必要があります。

アクティブラーニングとは、そのような情報整理プロセスを経て思考の活性化を促す学習方法で、その目的は正しい知識の習得ではなく、正解の無い課題の議論を通じて、問題解決へのアプローチ方法を身につける事です(キャリア教育コラム, 2021)。

しかしながら、アクティブラーニングにもデメリットがあり、それらには以下のようなものがあります(comotto コラム, 2024)。

- 評価が曖昧になる

- 意見の相違がもめごとにつながる

- 学生の自習になってしまう

- 受身の姿勢がみられる学生にとっては相性が悪い

- 授業内容が受験に向いていない

- グループ内で上手な討論ができない場合もある

いかがでしょうか?既にピープル大学で学習をされている方にとって、これらのデメリットには、思い当たる事も多いのではないでしょうか。

でもご安心ください。アクティブラーニングのメリットを享受するポイントはノートの取り方(情報整理の仕方)にありますので、もしそれらに悩まれている方は、本記事を参考にしていただければと思います。

アクティブラーニングでは、どのようにノートをとるべきか?

私はこれまでパッシブラーニングの経験しかなかったので、最初はピープル大学での学習の進め方がよくわからず、間違った解釈をしていないかと、不安に感じる時もありました。

何よりも、テキストをノートにどのように纏めるべきか、それとも、テキストを印刷して紙に直接書き込んだ方が良いか、などを検討し、最初はEInkの電子ペーパーを調達し、そこに手書きでポイントを書き溜める方式で学習を開始しました。

非推奨:電子ペーパーへの手書き

私はMBAの学習開始当初、ほぼA4サイズのEInkタイプ電子ペーパーを調達しました。比較対象としてiPadも検討しましたが、EInkの白黒タブレットの方が①目に優しそうなのと、②書き味が優れている事、③軽くて持ち歩きの負担にならない事、④バッテリーの持ちの良さなどに魅力を感じ、そちらを使う事にしました。

これはこれでメリットもあるのですが、広範囲の分野を行き来して学習するMBAでは情報の検索が難しく、MBAの学習用途としては、早々に手放す事となってしまいました。主な問題点は以下の通りです。

問題1. パフォーマンス

単純にノートのページ数が増えていくと、それらを前後に行き来するスピードがEInkの電子ペーパーでは遅いので、ノートのページ数を増やしていく事は、紙のノートよりも使い勝手が悪くなる恐れがあると感じました。

もしかしたら、運用を考えれば解決できる問題かもしれませんが、私はそこまで検討していません。

問題2. 紙面の制約

キーワードとなるトピックスの関係性を理解しようとする場合、電子ペーパーやプレゼンソフト、ワープロソフトでは紙面の制約があるため、レイアウト検討などの、余計なことに頭を悩ませる必要が生じる場合があります。

問題3. 検索性

これは言わずもがなですが、手書き文字の検索性は悪いです。電子ペーパーの機能として、手書きした特定の手書きのマークを検索する事はできますが、手書き文字のテキスト検索はできません。

利点1. 手書きの良さ:論文理解にはおすすめ

上記のような問題はあるものの、手書きの良さもあります。例えば、わかりにくい論文を読みながら、ポイントとなりそうな部分を手書きで洗い出していくような使い方では、PCやタブレットに文字を打ち込むよりも、内容の理解を促進する効果があるような気がします。

もっとも、これは必ずしも電子ペーパーである必要はなく、もちろん紙と鉛筆でできる事ではあります。

推奨:マインドマップ + Notion

アクティブラーニングで求められる思考の整理を、ピープル大学MBAのように、1コース8週間の広い学習範囲を対象として行う場合、書き直しや組み替えも頻繁にやりたくなりますので、手書きノートや紙面制約のあるプレゼンソフトでは、使い勝手が今一つです。

そのような場合は、紙面制約が無いソフトを使い、キーワードベースのマインドマップとして纏めるのが有効です。コースで学んだトピック全体を振り返り、それぞれの関連性を咀嚼する情報整理プロセスこそが、アクティブラーニングで求められる、思考の活性化を促す事につながると思います。

Xmind:マインドマップによる体系的な理解

マインドマップを作成するソフトは沢山ありますが、私は Xmind を使っています。Xmindの使い方は非常に簡単、かつ紙面制約も無いですし、修正も簡単なので、まずは使ってみる事をお勧めします。Xmindには有償版もありますが、私はフリー版で事足りてます。

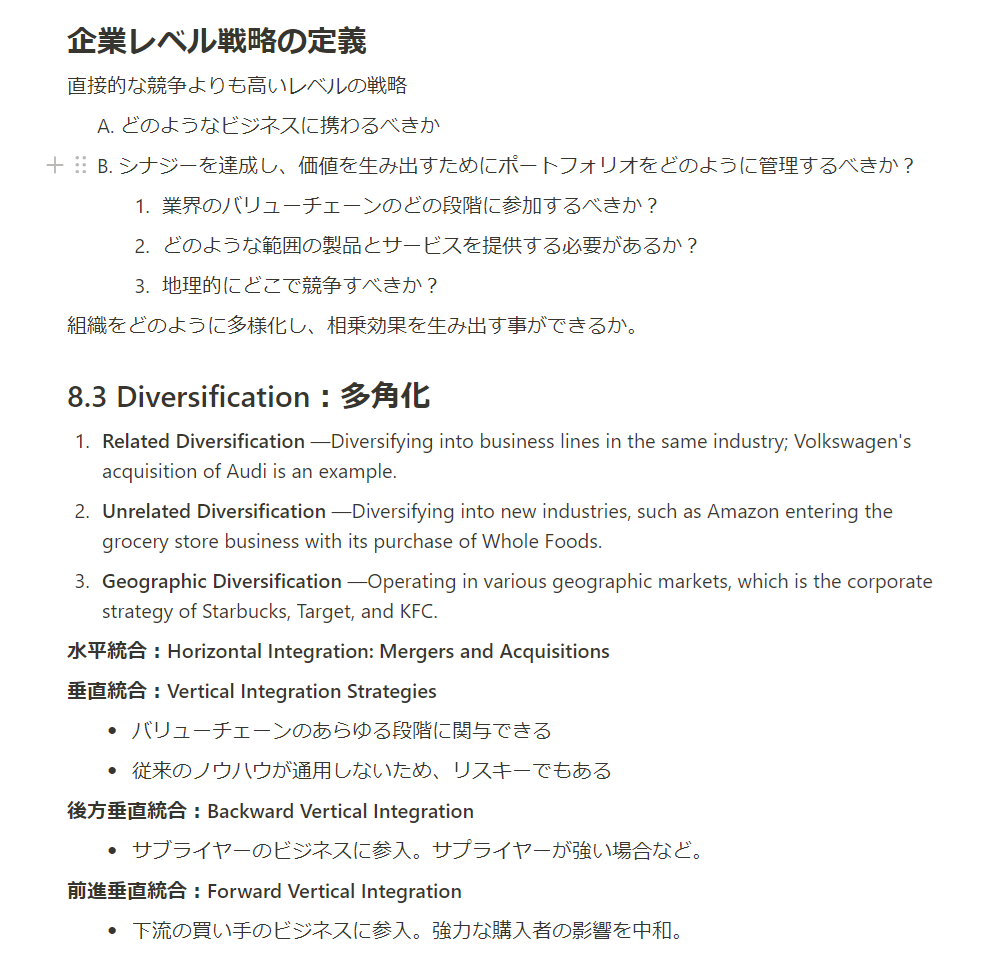

ご参考までに、私が「経営戦略論」で最初に作成したマインドマップは、以下のような感じです。

マインドマップの作成例(経理戦略論)

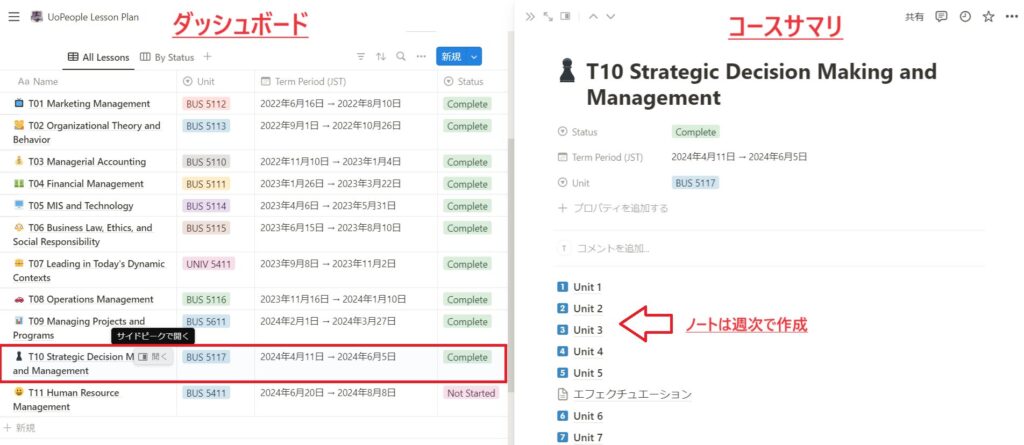

Notion:マインドマップの補足説明(週次ノート)

マインドマップのキーワードだけでは、後から振り返ってわからなくなる事があるので、後から見て思い出すための補足説明は、Notionに週次で書き溜めていきます。

以下、私の実際のノートをサンプルとして、ノートの取り方説明していきます。

ダッシュボードと各コースのサマリ

ピープル大学の学習ノートはダッシュボードを準備し、ここから各科目の週次ノートにリンクさせてます。このダッシュボードは 学校テンプレート からダウンロードしたものを、若干カスタマイズして使ってます。

週次ノート詳細

週次ノートは日本語、英語のハイブリッドで書いてます。日本語の方が一気に振り返る時にわかりやすいですが、とはいえ、エッセイを書くときに単語は適切な言葉を使いたいので、どちらの言語も使ってます。

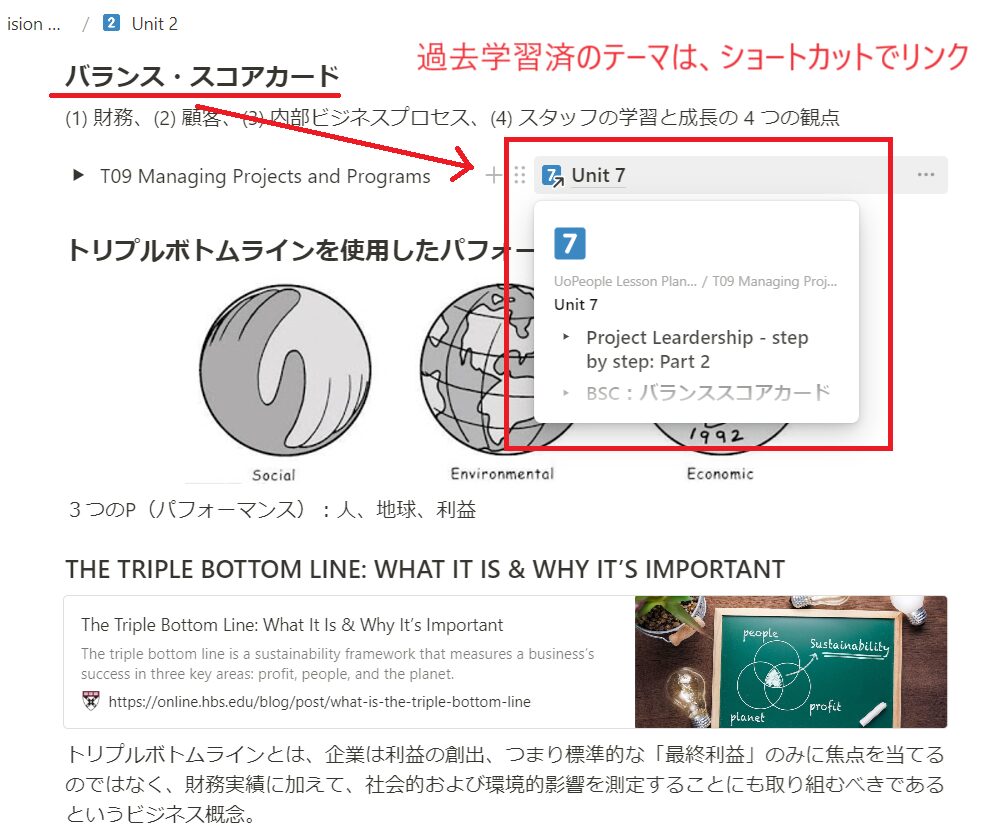

ノート同士をショートカットでリンク

以前学習したトピックが出てきたときは、ショートカットリンクでノート同士を紐づけ、新たな発見や情報、解釈ががあれば、元ページの方を編集・追記します。

リマインドに役立ちそうなイラストや写真も、Notionにコピーしていきます。参照したネット情報も、ブックマークを作成していきます。

まとめ:マインドマップ + Notion活用の利点

利点1. マインドマップ:操作が簡単で紙面制約が無い。情報整理に集中できる

コースでポイントとなるキーワードを抽出し、これを8週間分振り返って整理する事で、コース全体テーマの理解が促進されます。Xmindは紙面の制限も無く、使い方も簡単なので、レイアウトを気にする事なく、それらテーマの関連性を考える事に集中できます。

また、マインドマップから読み取りにくい詳細はNotionへ記入する事になるので、ノートへ纏めるべきポイントもわかってきます。

利点2. Notion:情報検索やコース間のノートリンクが容易

オンラインMBAでは、他のコースで習った知識が再登場する事も多いです。例えば、ポーターの競争戦略やバリューチェーンなどは頻出キーワードです。どのコースで学習したかを確認する時は、Notionであればキーワード検索ができるので、容易に確認する事ができます。

それら異なるコースで書き溜めたノートコンテンツも、ショートカットでお互いにリンクさせる事ができるので、MBAコース全体での振り返りや関連性の確認にも役立ちます。

利点3. マルチデバイス:スキマ時間での学習、MBA知識の実務活用

NotionはWebアプリやスマホ、PCアプリから利用できます。Xmindのフリー版にはクラウドサービスはありませんが、作成したマインドマップはPDFやJpeg, pngなどの形式でエクスポートができます。それらをクラウドストレージなどに保存しておけば、場所を問わず、ネット環境さえあれば、どこからでも簡単に学習内容の振り返りができます。

このマルチデバイスで使えるという事は、学習用ノートやデバイスに縛られる事なく、いつでもそれら情報にアクセスできますので、実際の業務でそれら知識を活用する際にも大変便利です。

マルチデバイスでのアクセス環境は、例えば出張中のスキマ時間に勉強したり、MBAで得た知識を実務に活用する際にも威力を発揮します。

おわりに:まとめた知識は、実務で発展させていくもの

せっかく時間をかけてピープル大学MBAで知識や考え方を学んでも、アウトプットの機会が無ければ、時間の経過と共に内容を忘れてしまい、何の意味もなくなってしまいそうです。

MBAでは主に、ヒト、モノ、カネに関する事を学び、実際の会社や事例に当てはめてアウトプットをする機会(ケーススタディ)が多いですが、それは、インプットした知識をアウトプットするには、ちゃんと理解していないと使えないからではないでしょうか。逆説的に言うと、身に着けた知識をアウトプットすればするほど、新たな気づきや解釈が加わり、知識を発展させる事ができるのかもしれません。

アウトプットの機会を増やすには、すぐにアクセスできる環境に情報をストックし、少しでも関連がありそうな事柄に出会った時には、すぐ確認できるようにしておく事が非常に重要です。

そのようにして情報をブラッシュアップし、自分自身もアップデートしていく事で、今後も変化し続ける社会の中で、活躍できるスキルセットを身に着ける事ができるのではないでしょうか。

リファレンス

comotto コラム. (2024, March 25). アクティブラーニングにもデメリットはある!失敗する原因や対策について解説. NTTドコモ. https://comotto.docomo.ne.jp/column/00000081-2/

キャリア教育コラム. (2021, May 26). アクティブラーニングとは?そのポイントと特徴を事例も交えて解説!. キャリア教育ラボ. https://career-ed-lab.mynavi.jp/career-column/130/