コースデータ

| 区分 | 必修 | 受講時期:2024/4/11 – 2024/6/5 |

| 受講前提 | 基礎3 + 必修2 | 管理会計、マーケティング、組織行動論、企業法務、 オペレーションズ・マネジメント |

| 難易度 | ★★★ | ※個人の感想です |

| クラス生存率 | 100% | DA8週目生徒数(23) ÷ DA2週目生徒数(23) |

| 学習時間 | 133時間 | 17h/週 * 8週間 |

シラバス:BUS 5117 Strategic Decision Making and Management

コース概要

本コースでは、企業の外部・内部環境分析、企業戦略理論、多角化、競争と協力、国際戦略などの基礎を学び、ケーススタディを中心に、実際の企業に当てはめて考える事で、それら理論や知識の理解を深めていきます。

- 戦略管理入門

- 戦略の定義、古代、伝統的組織、現代に至る発展の歴史

- ステークホルダーとパートナー(なぜ重要なのか)

- ビジョン、ミッション、ゴール・ステートメント

- トリプルボトムライン(TBL)

- 人(People)、地球(Planet)、利益(Profit)

- リーダーシップとビジョン主導の戦略的管理プロセス

- トリプルボトムライン(TBL)

- 外部環境

- 評価ツール #1: PESTEL(政治、経済、社会、技術、環境、法律)

- 評価ツール #2: ファイブフォース分析

- 戦略グループ

- 内部リソースの戦略的管理

- RBV(リソース・ベースト・ビュー)

- バリューチェーン分析

- VRIO分析 (Value, Rarity, Inimitability, Organization)

- SWOT 分析

- 競争と協力

- イノベーション戦略

- インクリメンタル、破壊的、アーキテクチュラル、ラディカル

- 製品ライフサイクルとキャズム

- ライバルのイノベーションへの対応

- 競合他社、破壊的イノベーションへの対応

- 多様な選択肢:Co-location(共同拠点), Co-opetition(コーペティション:競争と協調)

- イノベーション戦略

- 企業戦略

- コストリーダーシップ、差別化、集中戦略

- Stuck in the Middle(複数戦略追及の罠)

- ドメイン、多角化(水平、垂直)

- ジョイントベンチャー、戦略的提携、M&A、社内開発

- Restructuring(スピンオフ、ダイベストメント)

- Retrenchment(人員削減)

- BCGマトリクス

- コストリーダーシップ、差別化、集中戦略

- 国際戦略

- 国際展開の利益

- 新規顧客、コスト削減、市場の多様化(リスク分散)

- 国際展開のリスク

- 政治的、経済的、文化的

- ポーターのダイヤモンドモデル

- CAGE フレームワーク

- Cultural, Administrative, Geographic, and Economic distance

- 国際戦略の種類

- インターナショナル、マルチドメスティック、グローバル、トランスナショナル

- 市場参入オプション

- 輸出、ライセンス供与、フランチャイズ、合弁または戦略的提携、完全子会社化(買収、グリーンフィールド)

- 国際展開の利益

受講後の感想

本コースの受講前提は、基礎3コース、及び特定必修2科目の修了後になるので、中盤以降での受講となります。本コースで学ぶ知識は、それら過去のコースで触れられてきたテーマも含まれ、また、本ページのコース概要に並んでいるテーマは、キーワードとしては、聞かれた事があると感じる方も多いのではないでしょうか。

しかしながら、それら既に知っている知識であっても、知識同士のつながりを確認しながら学習し、実際の企業にあてはめて考える事で、新たな気づきが得られることもあります。

私は本コースを、たまたま、自社の事業計画策定の大変忙しい時期に受講する事となりましたが、改めて、自社のミッション、ビジョン、バリューと企業戦略、事業戦略の関係制を見直すきっかけとなり、それらの理解を深め、自分たちが関わる業務の意義を評価するきっかけとなりました。

実務においては、目の前の売上目標などの、わかりやすい目的の達成が最優先事項となり、ついつい近視眼的な物事の見方に陥ってしまう事も、少なくないのではないかと思います。

本コースでは企業のミッション、いわゆる経営理念から始まり、会社は何のために存在し、どこを目指していこうとしているのか(ビジョン、ゴール)。そして、そこにどのようにたどり着こうとしているのか(経営戦略)を、理解するための知識を身に着ける事ができます。

組織でリーダーシップを発揮しようとする場合、「決まりだから」「上が言っているから」という説明だけでは、周囲の共感を伴った協力を得る事は難しいと思います。日々の仕事や業務の全体像を理解し、各自が関わる仕事の意味や位置づけを自分の言葉で説明できなければ、チームで何かを成し遂げるのは難しいのではないでしょうか。

本コースで学ぶ経営戦略論は、決して経営層だけのものではなく、組織の中で働く人にとっても、それら自分たちが関与する事業への理解を深め、自分自身や周囲のメンバーが働く意味や意義を解釈するために、必要な知識でもあるように感じます。

注意が必要なポイント

本コースの学習範囲は広く、それぞれのテーマに深みもあります。しかしながら、コースリーディングは豊富な事例を使い、各トピックスの概念をわかりやすく説明してはいるものの、少し冗長であり、内容も薄めなので、主な課題となるケーススタディを仕上げるには、自分で追加調査をする必要があります。

尚、課題に取り組む際には、問われている事が企業戦略レベルのものなのか、それとも具体的な事業戦略レベルなのか、などの位置づけが曖昧なまま、毎週の課題に追われるように、キーワードでネット検索したものをそれっぽく取り纏めるだけでは、恐らくフワッとした理解のまま終わってしまう科目だとも思います。

それらを避けるためには、毎週学習する内容をキーワードで残し、前後の学習テーマとの関係性をおさえていく事が効果的だと思います。

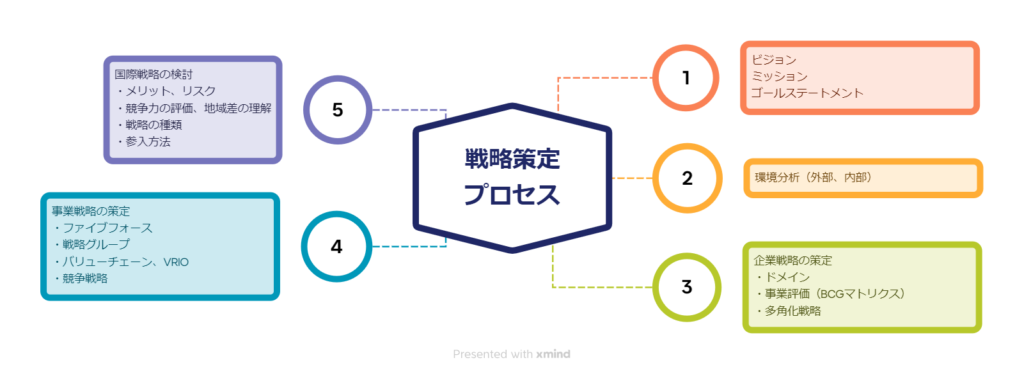

例えば、企業戦略の策定プロセスに従い、自分なりに順番づけたストーリーで整理したうえで、各テーマの位置づけや関係制を確認しながら学習を進めると、理解が進み、実務でも使える知識になると思います。

企業戦略の策定プロセスに従った情報整理の例

ピープル大学は、アクティブラーニングをベースとしてコース設計がされています。つまり、コースインストラクターが指導する事を詰め込む、パッシブラーニングとは対局のものです。

ピープル大学のアクティブラーニングは、自分で腹落ちする解釈を探すプロセスだと私は理解していますが、その方が、講師が準備したシナリオを暗記させられるよりも、応用可能な知識や、考える力が身につくのではないかと思ってます。

いずれにせよ、MBAで学ぶ事は正しい答えが無い問題も多いので、他の生徒の回答やコメント、コースインストラクターの指摘を参考にしながら、間違いを恐れず、自分の腹落ちできる解釈を大切にして情報を整理していった方が良いと思います。

お役立ち情報

私はピープル大学での学習初期から、ノートの取り方には試行錯誤してきています。今のところ、特に本コースのように広いテーマを学習する時は、マインドマップ + Notionへのポイント取り纏めがしっくりきてますので、その辺は別な記事に纏めます。